回顾了一下前面 3 年的年度总结,开头都在说工具流,某人说我的年度总结没写什么,今年换一下顺序,工具流放到后面再写。

混乱、无序和重复

每次我写文章会先在脑子里想一下大纲,思路确定地差不多了就一口气写完初稿。

在 8 月的时候,我大概就确定了其中的一个模块会是 ai,混乱这个主题是最近才确定的。我有写在 workflowy 写 journal 的习惯,去年的总结里还贴了一年的时间轴,但是今年就先不贴了。

我还在做这件事,只是它不符合我心中觉得可以贴出来的标准,倒不是觉得羞耻,渐渐感觉自己可能并不是一个事业心特别重的人,很懒,现在天天梦想躺平,开玩笑说为什么我还不中彩票。上次听张老师播客的时候,很神奇地发现他也是这样说自己的,希望有一天可以拥有和他一样多的财富值。

为什么是这几个词?取这个标题的其中一个原因是今年确实过得混乱,如果非要用几个关键词总结,其中有两个词是,学习占星和爸爸去世。我还不习惯在公开表达里提太多私事,所以跳过。

另一个词,重复。原本以为在公众号上我没有写什么非工具性的文章,结果去翻了翻比我想象中的多。不知道能不能看出来,我是个很情绪化的人,不熟的人一般觉得我属于理性的人,其实我非常冲动。最近 flomo 上更新了的新的随机漫步功能,回看了一下 flomo 里面写过的内容,又回顾了前几年的总结,有些内容自己都忘记自己写过。越来越觉得,没有新鲜事。世间的事来来回回就那些,问题总是会重复出现,情绪也是来了又走。

这让我有些茫然,虽然早就知道了人生无意义,依然会偶尔在脑子里发问,那到底这一切有什么意义?爱是什么?别说爱那么高深的问题了,好像连什么算爱好,每个人的定义都不一样。

因为打算写这个小标题,我想起了孟岩的无人知晓更新的那期《鱼不存在》里好像也讲到了混乱,所以我又点开了播客继续听。我听播客总是很难听完,可能是总找不到完美的工具流,也可能是耳机总是被听歌占用。听完《鱼不存在》后,和最初我想象的这期播客的立意不太一样,不是那种宏大的意义、目标,在播客的最后讲了一个蒲公英原则:蒲公英对一些人来说是野草,但是对一些人来说很重要。

不过这几年身心灵的东西看了不少,对这些有点厌倦了,触动没有那么大。我想说的是,也许面对混乱、无序是一件需要重复去面对的事情。我是一个有点细节、强迫症的人,有时候在折腾 App 的时候就是会因为某一个点,让我卡顿、难受,可能就会在解决它上面花很多时间。网上有个梗图,就是说天才和傻子都用 Apple Notes,中间的人折腾一堆工具,我们这群爱折腾的人也渐渐开始自黑,笔记没有笔记软件多。

现在有了 ai,更容易折腾了,今年改了好几个 obsidian 和 workflowy 插件,有时候在做这些事情的时候脑子里会提醒自己,你又在整细节了,注意警告。但是没办法,不是每次都能停下来。可能接受自己的强迫症,也是接受混乱的其中一种表现。在这方面我还是有进步的,2024 一整年,几乎没有大幅度切换笔记工作流,到工具流部分再展开说。

关键词:ai

原定的文章标题是「我的 ai 元年,2024」。作为一个前端开发,用上 gpt4 和 claude 3.5 后真的太幸福了。从 7 月开始,我几乎就没怎么自己写过代码了,工作上有新需求需要写页面,我都直接截图原型、丢接口文档、仔细描述自己的需求,再复制粘贴,大致就能用了,有什么问题再微调一下。

我最先付费的是 chatGPT,没多久就在各个地方看到安利 claude,体验后发现 claude 在代码方面比 gpt 强太多,接着几个月就都直接用 claude 了。差不多一个月后 cursor 也火了,我也一起在用。现在还有一个新出的 windsurf 我还没用。

因为 ai 的发展,还出现了很多新的软件赛道,比如由 voicenotes 带火的语音 ai 笔记,其它相似软件有 dinox、me.bot、闪念贝壳、Miley、Beyou,但是这个赛道,目前都没有让我特别满意的,快 2025 了,我反而重新回去用 flomo 了。瞧不起 flomo 的人很多,但是同类里做了全平台的,现在我觉得没有抄过它的(不是错别字,自己感受)。

其它 ai 相关的工具

- 豆包,国产 ai 里做为文科生体验还不错的,我下载了桌面端,以前用欧路翻译的,现在都直接用豆包了。

- 通义听悟,语音转文字中目前免费且效果还不错的,可惜没有专门的 App(只有小程序,在通义效率里集成的部分功能不全)。还有 whisper 本地模型很多人推荐,但是我目前还懒得折腾。

- doc2x 和 maker,PDF 转 md 工具,前者是在线工具,需要付费,价格还算便宜,后者是本地模型。

这一块没有太多经验需要分享的,工具去用就行了。网上喜欢强调提示词多么多么重要,我觉得没那么高大上,非要说怎么更好地写提示词的话,那就是「你的要求越具体越好」,这可能就是那个比较复古的词「软技能」,大白话就是语文水平。

我的工具流

不知不觉还是写了很多和工具相关的东西,下面是我最新版的工具清单:

- 笔记:workflowy + obsidian(开始付费 obsidian 官方同步,这篇文章也是在 ob 移动端写的初稿)

- ai:claude + cursor + 豆包

- bullet journal + 一切的索引:workflowy

- 随笔:flomo

- 剪藏:五彩插件 + cubox

- 全局截图:从 Snipaste 更换到 PixPin (最初觉得 PixPin 的 UI 细节有点粗糙,后来因为文字 OCR 功能叛变)

- 阅读:微信读书 + 在尝试用 doc2x 转换 pdf 成 markdown

- 任务管理:滴答清单 + things

- 时间统计:toggl + wakatime

对比了以前 2023 年版,除了 ai,其它的新同学只有 things,而且它并不是一个新产品。现在工具流算是比较稳定了,只有一些使用方式上的变化。

量级上去后太依赖全文搜索可能不是好选择

很尴尬,最初因为 workflowy 的搜索体验太好,把知识管理里搜索的重要性放得很高,甚至觉得不需要太整理,强调过几次 「重搜索,轻整理」。

现在五彩划线里的剪藏有接近一万条左右了,有一些关键词搜索出来结果很多的,想找到想要的那条真的有点难。所以,其实还是需要按问题去稍微处理一下。难怪之前在 obsidian 群看到 bon 说,某个笔记方法论里笔记数量不到 6000 条以上,这个方法论的可靠性就需要打个问号。

要说完全推翻「重搜索,轻整理」,也不是,因为 2/8 原则在剪藏里依然适用,只有 20% 的内容需要整理,剩下的 80% 只需要搜索,甚至可以说没啥作用。

平衡是个很难的课题,具体什么时候需要整理,什么时候靠搜索就行,这个度怎么把握只能说仁者见仁智者见智吧。

让我们回到原点:每一个设计的核心,都在努力平衡优先级。当你既想要A,又想要B时,你就必须在两者之间做出权衡。

...

就笔记而言,我认为我们正在努力权衡的两个优先事项是笔记的可发现性和可理解性。要使笔记容易被找到,就必须精简,易于消化。

我们使用压缩来实现这个目标:创建高度浓缩的摘要,去掉没有价值的部分。

但我们也想让我们的笔记更容易理解。这涉及到所有的上下文语境:比如细节、例子和引用的来源,以确保没有东西被漏掉。

这是一个艰难的权衡,因为你不能在压缩一些东西的同时还保留所有的上下文内容。

但是 workflowy 搜索的含金量依然在上升

忘记中间是因为什么,暂停了五彩划线到 workflowy 的同步,好像是每次我同步完五彩划线,workflowy 的文本同步就卡住了,加上当时 workflowy 好像没有支持单节点内回车,有一些剪藏的标题里带了换行符,同步完就会变成两个节点,在搜索的时候显示不完全。

10 月的时候,我发现 workflowy 更新了一个 quote 的样式,所以又尝试把五彩划线同步到 workflowy,发现同步正常了,而且因为 quote 是可以单节点回车的,所以剪藏的标题里带换行符的问题也解决了,剪藏的标题里带了换行符也同步在一个节点内。

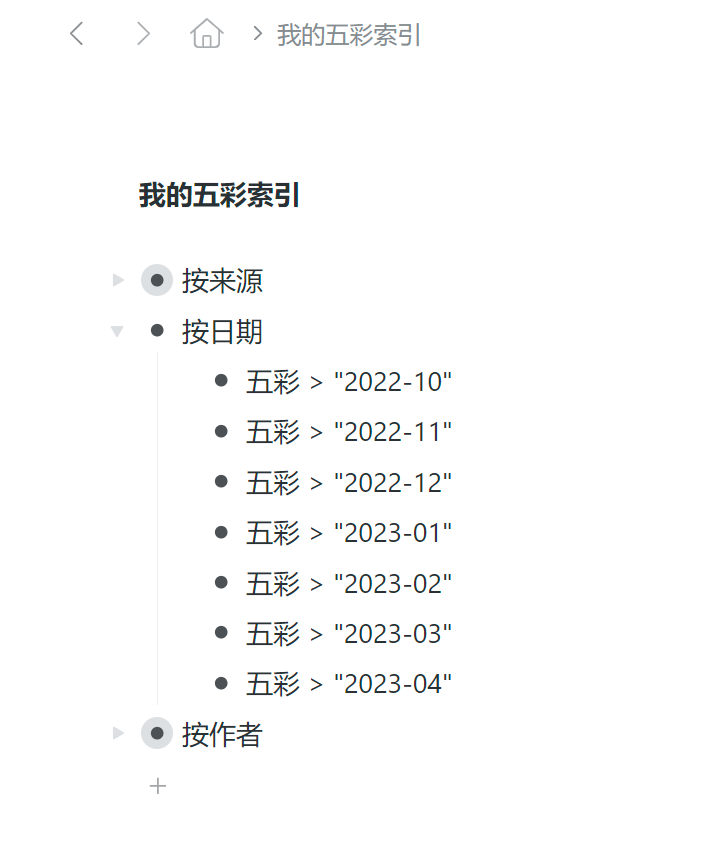

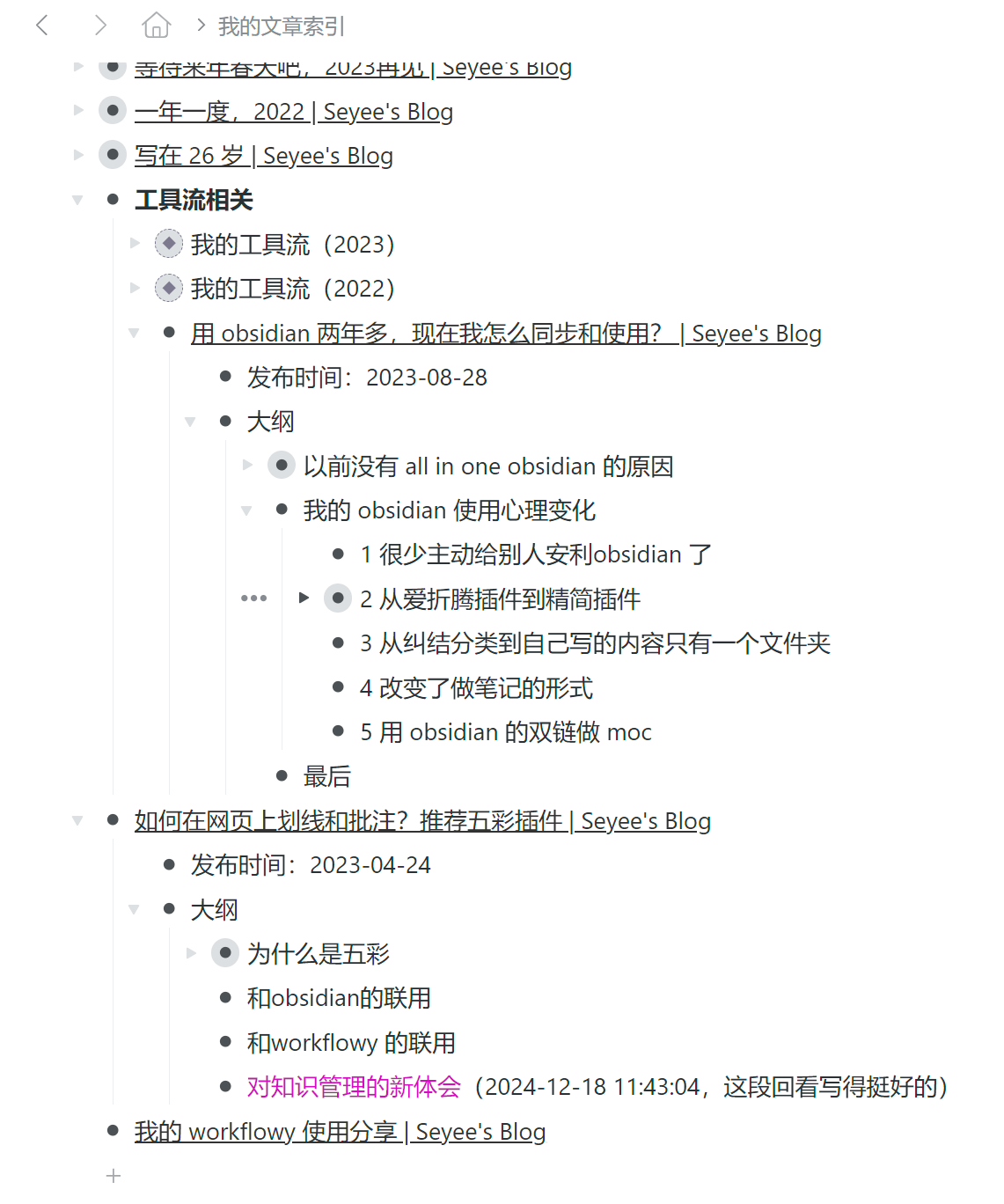

期间五彩也做了很多升级,同步信息里带了一些常见网站的作者、发布时间的抓取,结合 workflowy 的搜索,可以很快地按作者、按发布时间搜索剪藏链接,我建了一个五彩的索引,比如按来源(网站域名)、按发布时间、按作者,如果是闲暇的时候,想随机回顾一下自己剪藏过的文章,可以随机输入一个月的日期,这样就不像很多剪藏软件,只能按照单一的按从新到旧、a-z 排序来回顾了,这两种排序不管正序倒序,处于中间的部分都很难回顾。

我每天都会在 workflowy 、flomo、obsidian 里做「那年今日」的回顾,在 workflowy 里回顾的时候,就可以顺便看一看历史上的今天我剪藏了什么,让剪藏多一种被发现的机会。

我现在习惯在很多笔记上随手打上时间戳,让 ai 给我想了一下「时间是个很好的 _______」这句话里应该填什么空,它说标尺。对这个词也不是很满意,但是想不出来更好的词。

要说对 workflowy 的不满意,也是有的,比如移动端它没有幕布丝滑,让我总是不想打开编辑,最多只愿意搜索,不知道某一天它会不会优化一下这一块。还有人诟病说中英文混杂的时候,可能会搜不出,这个我倒遇到的很少,我觉得对 workflowy 的搜索有一种安全感,如果在关键词我确定准确的前提,我没搜到我想要的内容,那么我会确定这个内容应该不在我的 workflowy 里。

现在对 obsidian 的碎片化全文搜索也放弃了,用标题搜索来管理。

越来越喜欢带开放属性的工具

obsidian 的通用文件和插件系统、workflowy 的纯文本和网页版 api、还有最近开始重度用的 things,都有各种开放的 api 可以和其它工具联动。它们让我感觉我可以完全拥有我的数据,而不是被平台绑架,我是自由的,我可以选择。

最近微软也出了一个开源工具,叫 makeitdown ,可以把各种格式的内容转换成 markdown ,我还没试过,感兴趣的可以看看。

愿意折腾的人也可以结合 ai,搞一些优化工具流的脚本,前面提到的让 ai 改过好几个 obsidian 和 workflowy 插件,我甚至都没怎么看过 obsidian 插件的文档。不过这件事需要克制,不然会多花点时间。我很期待未来 ai 可以对我的笔记库进行 rag,那样应该更舒服了。

最后

原本我以为我在工具流上又有了新的感悟,结果写的时候感觉有点似曾相识,整理了一下以前的文章,发现去年都写过了(obsidian和五彩的两篇),大差不差,依然觉得自己在这方面的文章写得质量很好,我很满意,我很真诚地写了自己实实在在的体会。

来个我对知识管理方法论里觉得有用的小总结:

- 渐进式总结,特别是其中的「设计易被找到的笔记」,可以反复去看的文章。

- 常青笔记,原子化笔记,一次只记一件事。

- 带着问题去 X,这个 X 可以是去阅读,也可以是去做笔记,也可以是多问自己问题,这个选题我想写很久了,但是一直没理清楚。

- 也谈钱用 flomo 的方式:每次整理笔记时先在已有笔记里搜搜相关关键词。

你要说这些给我带来了什么实际意义上的「生产力」和结果,我觉得有,但是现在的我还看不清楚说不明白。你也可以觉得这些都是没用的穷折腾。今年又是一事无成的一年,甚至连健身这件事也中断了,长文也只更新了一篇。马上我就 30 岁了,可是我才 30 岁,我还想做个小孩,我还可以做小孩吗?

总是觉得自己和这个世界格格不入,常常怀疑一切,经常内耗。不过还是祝我们,

Have a nice day.